【2024年5月 嘉肯行业研究部】

—《2024年中国合成生物学发展分析报告》节选

— 观测中国新兴产业的成长裂变,为工业化进程创造价值 —

近期有客户在向我了解火热的“合成生物”概念,我们对糖醇、植物提取物和生物基材料行业跟踪多年,熟悉生物发酵,酶催化法,生物合成等工艺技术。在1,3-丙二醇产业,生物发酵法打败了化学合成法;在甜菊糖苷产业,嘉吉公司曾用葡萄糖发酵法生产甜菊糖苷Reb D 产品,但工业化进展并不顺利;另一家相关的生物技术公司Amyris 去年申请破产。我也很好奇资本市场火热的“合成生物”究竟是指什么?

一 概念

查阅资料发现,权威官方文件重点提及“合成生物学”概念是在2021年,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,规划中陈述:“加强原创性、引领性基础研究,瞄准合成生物学、生物育种等前沿领域。推动合成生物学技术创新,突破生物制造菌种计算设计、高通量筛选、高效表达、精准调控等关键技术,有序推动在新药开发、疾病治疗、农业生产、物质合成、环境保护、能源供应和新材料开发等领域应用。”注意,权威表述是“合成生物学(Synthetic Biology)”,不是“合成生物”。

中国科学院深圳合成生物学研究所李玉娟团队对合成生物学的概念定义:以生物科学为基础,会聚化学、物理、信息等学科,融合工程学原理,设计改造天然的或合成新的生物体,揭示生命运行规律(造物致知)、变革生物体系工程化应用(造物致用),又称工程生物学(Eegineering Biology)。合成生物学借鉴工程学标准化、模块化和可设计等原则,自下而上地对生命体进行优化设计改造。

医药企业川宁生物对合成生物学的概念定义:合成生物学(Synthetic Biology)是通过工程化的思路,对生物体功能代码,如酶、合成途径及底盘细胞的代谢调控网络等进行重编以设计出带有新型功能的生命体,并完成特定用途的一门崭新科学。

合成生物学通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成,可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。即它发展成了以“设计-构建-测试-学习”(DBTL 循环)为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式,应用于医药、化工、农业、环境等领域。

综合两家的表述概括来讲,合成生物学就是使用工程学的原则来设计生物系统和生物工厂。通过基因编辑技术、代谢工程技术、酶进化改造技术等手段,改造和优化现有自然生物体系。但工艺流程落地还是生物发酵或微生物酶法。一切都是为了更好更多的工业化生产。

二 区别

与传统发酵使用特定的菌种或酶技术相比,合成生物学应用“基因编辑技术”定向改造基因,进而定向创造工业菌种或酶。

借助合成生物学生产产品的重要环节分别为:基因工程、构建高效工程菌、代谢调控、发酵工程放大合成、分离纯化、应用开发。其中,基因工程、构建高效工程菌是实现工业菌种创新的核心。

因此,根据所处环节不同,合成生物学研发可分为基础层与应用层两类,其中基础层主要为技术平台导向型:提供 DNA和 RNA的测序合成服务、软件服务以及生物体设计与自动化平台;应用层则为产品导向型:通过构建好的高效工程菌以及代谢调控得到的工艺方案,进行工程放大合成,生产出医药、食品添加剂、生物基材料、化工品等产品。

通俗来讲:如果企业没有能力“定向创造工业菌种或酶”,那么其所谓的合成生物学技术就要大打折扣了。即,货真价实的企业必须要具备“构建高效工程菌”和“代谢调控技术”两大能力。目前初创企业研发多集中在基础层方向,如研发基因测序仪的齐碳科技,酶计算设计平台的惠利生物,基因编辑工具的齐禾生物等。

在资本市场“合成生物”概念兴起之前,国内科研机构习惯用“生物合成”和“基因工程”术语来表述合成生物学,以区别于生物发酵。详见下图的江南大学的技术专利名称。

三、进展

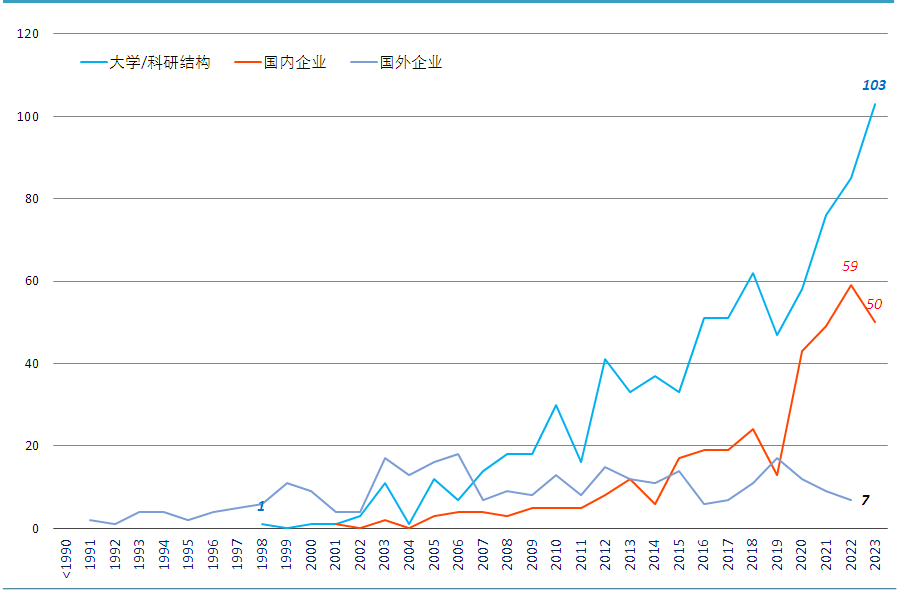

我国生物合成技术的研究,起步相对较晚,目前还主要集中在大学科研机构,国内企业仍未成为主导力量。直到 1998年,国内才开始有相关的技术专利出现,2008年后研究进入蓬勃发展起,在2015年后,生物合成技术相关研究进入高潮期,大学科研机构和国内企业每年新专利数量不断创新高。涌现出多家知名的研究单位:江南大学、中科院天津工业生物技术研究所和上海交通大学等。(见下图)

图:1990-2023年国内生物合成相关技术专利数量(件)

国内企业2020年后,相关技术专利数量才多了起来,但多为研发型技术企业,有影响力的制造型企业很少,与上市公司相关的有吉林凯莱英医药化学公司、青岛蔚蓝生物、光明乳业、丰乐香料、华熙福瑞达、恩华药业和梅花生物,都只有1-2项专利。

但资本市场,有不少企业介绍自身拥有先进的生物合成技术,如发酵法生产丁二酸、柠檬酸;生物合成法生产阿洛酮糖、木糖醇等。其真实性还有待时间验证,但从当下的发展情况来看,绝大部分生物合成路线还无法与传统的石化和农业路线竞争,一是成功的行业案例极少,二是生物合成核心技术供给不足、市场对生物体的认识远低于化学催化剂等。如丙二酸生物合成技术,由于缺乏合适的酶和代谢途径的知识,其生物生产研究进展缓慢。

嘉肯咨询分析技术专利数量最多的江南大学研究方向,其生物合成技术专利涉及的产品主要有14种,数量最多的是天然甜味剂甜菊糖苷,其次是化工中间体丙二酸、庚二酸和乙二胺,再就是氨基酸、维生素和合成香料等。对甜菊糖苷的技术研发方向,也是提高甜菊糖苷中某一种高价值成分(Reb D2)的产量。

表:江南大学生物合成相关技术专利及相关产品 数据来源:国家知识产权局、嘉肯咨询

数据来源:国家知识产权局、嘉肯咨询

生物合成技术还有一个研究应用方向是生物合成高能物质:如制造氢气,丁三醇及衍生物,氧化偶氮化合物,三磷酸腺苷等。因为相较于传统的化学合成法,高能物质应用生物合成技术,更符合国家“碳中和”和“碳达峰”目标的实现路径。

目前应用生物发酵,酶催化法的行业有氨基酸、低聚糖、多元糖醇和植物提取物等。其中植物提取物行业研发生物合成技术动力最足,因为其上游原料供给能力受气候、产地所限,传统工艺难以实现规模化生产。生物合成技术被认为是解决天然产物(植物提取)规模化生产最具发展潜力的技术方向,在萜类化合物、多糖化合物、黄酮类化合物这些高附加值产品上实现技术突破,可帮助企业建立更为稳定的供应链体系,走出传统制造业的毛利困局。

Conagen、川宁生物、普利制药等公司已实现红景天苷、二氢白藜芦醇、萝卜硫素、维生素K2、天麻素等天然产物商业化。

当下,越来越多的传统企业正加入研发生物合成技术队伍,一方面组建研发中心,同时积极与知名的大学科研结构合作,另一方面筹建新品合成生物学中试线。如:

华润双鹤:2023 年公司成立合成生物研究院,在神舟生物启动合成生物中试基地建设,构建了从研发到中试、产业化的三级产业体系。

莱茵生物:与江南大学合作开展罗汉果甜苷等天然甜味剂微生物合成技术研发;控股成都赛迪科,拓展公司在合成生物领域的技术路线与产品品类。

金禾实业:依托以阿洛酮糖装置为基础的合成生物学中试线,计划完成新型高倍甜味剂产品的工艺开发、产品落地和商业化推广工作。

华熙生物:2023 年公司与江南大学签署战略合作协议,共同开展合成生物学技术和人乳寡糖生物制造领域应用基础研究;公司同时参与国家合成生物技术创新中心建设。在制造方面,公司依托合成生物技术,聚焦功能糖、蛋白质、多肽、氨基酸、核苷酸、天然活性化合物等六大类生物活性物。

四、结论

一、合成生物学技术的特色是基因编辑、代谢工程、酶进化改造。其工艺流程的后半段重合生物发酵法、酶催化法。合成生物学技术,国内科研机构习惯称其为“生物合成技术”。

二、进入21世纪以来,生物合成技术虽然得到了长足的发展,但距离以生物合成替代化学合成工艺还有着很长的路要走,产品商业化并不意味着能实现规模化生产,现有技术的成熟度不足以支撑规模化、连续性高效稳定生产。特别是生产成本,在大宗化学品制造方面,更无法与成熟的化学合成工艺抗衡。另外,消费者对基因编辑与转基因农作物的认知,也会影响到市场接受度。

第三,生物合成技术在医药和植物提取物领域有独特的竞争力。医药领域产品毛利率高,绿色环保意识更强。植物提取物行业化学合成工艺力有不逮,无法发挥其规模化产能扩张优势。

第四,在生产制造方面,随着技术应用的成熟,中国企业会拥有绝对的规模优势,各细分领域生产企业数量多,技术应用场景丰富。

-完-

[——报告转载请注明出处:嘉肯咨询研究部 www.charcoln.com]

更多行业研究报告,请联系我们:www.charcoln.com

上海嘉肯市场咨询有限公司

行业研究部 刘小姐 136 3665 0908